http://toki.mikosi.com 日知り page033.html

日知り事典

図説1

此処は「図説1〜3」のページです。 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ●○◎□◇■◆△▽▲▼☆★

初めに円相の特に多重円環の原理を図説します。

●●●●

1.天上の理

●ストーン・サークルの意味

◯

●太陽観測・モヒトリ(水準の出し方)

先ず水平を出すには丸皿に水を入れて水平線を見れば良いし、垂直は糸に錘を付けて垂らせば良い。丸いお皿の場

合は内のりにクッキリと水平面が表れる。水平線と垂直線の交点が水準・基準となります。

太陽が出ている正午時刻(厳密には西暦の正午ではない時期もある)に錘付きの糸か紐を垂らして日影を見れば其の

影が丸皿に出ます。紐・糸の途中に目印を付けて、その影が一番短くなったお皿の部分に印を付けますと、其れが太

陽の南中点であり、その線が子午(南北)線です。

影が丸皿に出ます。紐・糸の途中に目印を付けて、その影が一番短くなったお皿の部分に印を付けますと、其れが太

陽の南中点であり、その線が子午(南北)線です。

但し厳密には次によります。糸・紐の代りに垂直に鉛筆などを立てます。

鉛筆は先を尖らせて丸皿の半径の長さにします。そして丸皿の2倍の長さの厚紙を下に敷きます。厚紙には何本かの

同心円を描いて置きます。

同心円を描いて置きます。

そして例えば春と秋のお彼岸の頃なら正午の日影がほぼ45度くらいとなりますので、丸皿の端に達します。

午前10時頃から午後2時くらいまで柱の影を観測して、時々下の厚紙に印を付けて置いて、午前と午後の仰角(日影の

角度)とが等しくなった所に印を付けます。此れを仮にa線とp線とします。

角度)とが等しくなった所に印を付けます。此れを仮にa線とp線とします。

其れを確認して観測後に丸皿をとれば厚紙にa-p二ヶ所の印が残っていますので、お皿が有った中心点からラインを

引いて見ます。また先の子午線も引いて見ます。そうすれば同心円と接するa−p点(線)が左右(東西)に2つの相似

(左右対称)の扇形で出来ます。

引いて見ます。また先の子午線も引いて見ます。そうすれば同心円と接するa−p点(線)が左右(東西)に2つの相似

(左右対称)の扇形で出来ます。

其処で同心円と交わるa−p点を結べば東西線が決まります。以上が太陽観測の基本であり、古来モヒトリ(または下

記の天津御量り)と言われて来たものです。

記の天津御量り)と言われて来たものです。

尚、鉛筆の長さは緯度により適宜調節して下さい。

⊥

●天文測量(御柱の祭り)・・・・・・・・・石ころが周りに並んでいるストーンサークルを見ても、普通の人は其れを太陽

観測の場とは信じないでしょう。でも其の中心に一本の棒が立っていたとすれば話は別です。古今東西、太陽観測は

日影観測であり、其れは水平面に棒を立てる事でした。━(水平面)に┃(棒)を立てれば⊥(逆T)の字になります。

観測の場とは信じないでしょう。でも其の中心に一本の棒が立っていたとすれば話は別です。古今東西、太陽観測は

日影観測であり、其れは水平面に棒を立てる事でした。━(水平面)に┃(棒)を立てれば⊥(逆T)の字になります。

此れを文字にしたのが丁(ひのと)、または「T」または「⊥」である。しかし此れまではローマ字を、「意味を持たない表

音文字」と理解し、また日本の漢字解釈でも例えば⊥(逆T)の字を「鍋蓋」と読んで来たように、無知によって本質が誤

解されて来ました。

●其の棒で、地上(水平面)に円を描き、柱の影の日影が移動する個所に石を並べて行きますと此れは即ち「暦盤・日

時計盤」と方位盤になります。因みに、円の中に「・」を入れた文字が「日」の古字である。

音文字」と理解し、また日本の漢字解釈でも例えば⊥(逆T)の字を「鍋蓋」と読んで来たように、無知によって本質が誤

解されて来ました。

●其の棒で、地上(水平面)に円を描き、柱の影の日影が移動する個所に石を並べて行きますと此れは即ち「暦盤・日

時計盤」と方位盤になります。因みに、円の中に「・」を入れた文字が「日」の古字である。

今も日本では東北各地に、そして西欧ではイギリスやフランスにストーンサークルが残されています。以上の文字と遺

跡の意味について学際的には今尚「謎」とし、或いは結論も出ていないので敢えて此処では正解を述べる。

跡の意味について学際的には今尚「謎」とし、或いは結論も出ていないので敢えて此処では正解を述べる。

星や月の出入り角度は年々歳々変動するのに対して、太陽の出入り角度は昔から一定の法則で繰り返されているの

で古今東西、唯一の方位の基準となって来ました。よって日本では古くから天文測量「天津御測り」を玉串の祭り、御

柱の祭りとして来ました。

で古今東西、唯一の方位の基準となって来ました。よって日本では古くから天文測量「天津御測り」を玉串の祭り、御

柱の祭りとして来ました。

北欧のクリスマス・ツリーやカナダ・インディアンのトーテム・ポール、其れに古代エジプトの串(オベリスク)も同類であ

り、また西暦カレンダーに「木曜日」と言う七曜日が有るのも此のストーンサークルで木を立てて「太陽の祭り」をした名

残りです。

り、また西暦カレンダーに「木曜日」と言う七曜日が有るのも此のストーンサークルで木を立てて「太陽の祭り」をした名

残りです。

⊥ ・・・・・ 日本ではこの御柱による観測文字を「鍋蓋」と教えて来た。

■真北の決定法・・・・・・ストーンサークル、つまり日時計による。ストーンサークルではなくて、お皿や鏡で行う場合は、

皿・鏡の凹んだ面に水を入れて水準を見ます。鏡・皿を上から紐で吊れば水準線と垂直線になります。お皿では糸を垂

らして垂直を見た。そしてお皿でも鏡でも水平面で方位を確認した。

皿・鏡の凹んだ面に水を入れて水準を見ます。鏡・皿を上から紐で吊れば水準線と垂直線になります。お皿では糸を垂

らして垂直を見た。そしてお皿でも鏡でも水平面で方位を確認した。

つまり古の鏡は携帯用の水準器、方位・暦盤、日時計を兼ねた神器でした。

◯⊥□+

八方と五方・五色

| 巽 | 南 | 坤 |

| 東 | 中 | 西 |

| 艮 | 北 | 乾 |

■古代の測量法・・・・・「図説1」の測量についてアクセスが多いので一部補足します。先ず、水平な地面を作るため

に、区画した場の周りに土を盛って雨水を溜める。そうすれば水平線に対して凹凸の部分が目に見えますから、凸の

部分を削って凹の部分に埋めて水平に均して行きます。

次に、囲んだ区画の中心部にミハシラ(丸柱)を立てて、同時に同心円の円を複数描く。この場合、ミハシラを倒せば固

定的なコンパスになり、実に正確な円を刻む事が出来ます。

定的なコンパスになり、実に正確な円を刻む事が出来ます。

祭りの場では上記によって先ず水田に方形の枠を設えて祭田とし、次は斎田の中心点から棒で円を描いた。其の棒が

例えば六尺棒(太さ55φ)であれば、其の棒には鍬形石(事典の同項目を参照)を通し、横に倒して円を描いた。

例えば六尺棒(太さ55φ)であれば、其の棒には鍬形石(事典の同項目を参照)を通し、横に倒して円を描いた。

次に其の棒の底部に当たる地面には剣(鉾)を刺し、更に丸柱の下部には糸を通した分度器(内孔が55φの車輪石・

石釧)を差し通した。

石釧)を差し通した。

其の剣付き棒を地(水田)に立てて見柱として太陽の日影を測りました。其の御柱から何本もの糸を張って、刻々と移

動・変化する日影の位置に次々糸を振って各々の地点に印し、其の先には勾玉を埋めて印した。また勾玉は勾配を測

る外に数珠(計算)としても使った。最後に水田の水を抜けば糸目が条痕として泥の面に残る。

動・変化する日影の位置に次々糸を振って各々の地点に印し、其の先には勾玉を埋めて印した。また勾玉は勾配を測

る外に数珠(計算)としても使った。最後に水田の水を抜けば糸目が条痕として泥の面に残る。

此れが言わば「法文・条文」である。ともあれ360°の各方位に対する四辺の方形の交点を結んで全体を整合させ

た。其の基本は水田のモヒトリ(水取)であり、やがて主水(中村もんど等)と言う官職になったが、条里制は口分田の

九枡の町形を里程によって拡大して各々一条毎の条坊で区画した。

た。其の基本は水田のモヒトリ(水取)であり、やがて主水(中村もんど等)と言う官職になったが、条里制は口分田の

九枡の町形を里程によって拡大して各々一条毎の条坊で区画した。

其の一里四方を60歩平方の方形枡として6×60歩=360歩で区画(細分化)した。此れが八方位と太陽暦と時刻を

知る古代の聖定法であり、つまり古の王は暦法のためのこうしたモヒトリ(玉串の祭り事)によって天の道理と地理の調

和を説き、永い平和を維持した。ストーンサークルの目的もこの暦法にあった(五行を参照)。

知る古代の聖定法であり、つまり古の王は暦法のためのこうしたモヒトリ(玉串の祭り事)によって天の道理と地理の調

和を説き、永い平和を維持した。ストーンサークルの目的もこの暦法にあった(五行を参照)。

日本の大君は太陽観測による聖政により、君臨すれども人民支配はしなかったが、やがて暦法の争奪による政権交

代が続く事になる。其れに対してシナは度量衡を発展させた(周尺を参照)。シナは月神による農法で豊かな国を目差

して徳政、仁政、人力と財政による支配と管理の国でした。

代が続く事になる。其れに対してシナは度量衡を発展させた(周尺を参照)。シナは月神による農法で豊かな国を目差

して徳政、仁政、人力と財政による支配と管理の国でした。

ただ周りには遊牧の民が有り、また西にはローマなど、星神による武政、軍政、力政の国があったので度々戦乱とな

り、其の都度シナから大量の難民と共に稲作、仏教、漢字が日本にも渡来し、唐風文明も伝えた。よって日本は律令

時代から囲形の口分田を区画し、更に拡大して人民支配・管理・徴税のための条里制を敷く方式となった。

り、其の都度シナから大量の難民と共に稲作、仏教、漢字が日本にも渡来し、唐風文明も伝えた。よって日本は律令

時代から囲形の口分田を区画し、更に拡大して人民支配・管理・徴税のための条里制を敷く方式となった。

つまり祭りのための円形の天文観測から徴税のための方形の測量と度量衡の統一に変化しました。

因みに文字の「工」の二本の横線は天と地であり、「地に棒を立てて天地を繋ぐ」事をリアルに示した文字であり、天地

の間に人が入った文字が「王」であり、王は天地の間に柱を立てた人、または天地を+(結ぶ)役目を示した。

の間に人が入った文字が「王」であり、王は天地の間に柱を立てた人、または天地を+(結ぶ)役目を示した。

▲勾配・・・・・・ミヨイと聞いたら「見良い」と思うに違いない。ミヨイとは数比が3:4:5の長さの直角三角形、つまり「三

平方の定理」の形であり、角度は各々30、60、90度になる。此れで勾配を示すのが一番確実であるから、古来日本

では勾玉を使って来た。

平方の定理」の形であり、角度は各々30、60、90度になる。此れで勾配を示すのが一番確実であるから、古来日本

では勾玉を使って来た。

カタカナの「ム」や勾玉の「勾」は何れも勾配を意味した文字であり、勾玉が一つの場合は土に差して勾配を測り、複数

の場合は形合わせ、そして其の外に多くの玉を連ねた物を数珠とした。

の場合は形合わせ、そして其の外に多くの玉を連ねた物を数珠とした。

因みに天象のような架空の事や勾配を示す文字の「ム」の字からは後述の云、去、・・・・等が作られた。次に尺貫法で

は尺、寸、分と言う尺度を使って長さを規定したが、長さだけではなく、勾配も規定した。例えば「尺当たり一分勾配」と

言う場合は30cm先で3cmの勾配だから5.5度の角度(コロビ)になる。・・・・・・事典の「鳥居」を参照。

は尺、寸、分と言う尺度を使って長さを規定したが、長さだけではなく、勾配も規定した。例えば「尺当たり一分勾配」と

言う場合は30cm先で3cmの勾配だから5.5度の角度(コロビ)になる。・・・・・・事典の「鳥居」を参照。

●南天と北天主義・・・・・・・先ず南天の観測では、早朝に略南の方に面して任意の円を描き、その中心軸に棒を立

てます。そして円の北側に位置して見守る。そうすればハレならば東側から日の出があるので、その日影のラインを円

の右手に斜線で印す。次に真昼の南中前後の日影のラインを北、つまり手前に印す。

てます。そして円の北側に位置して見守る。そうすればハレならば東側から日の出があるので、その日影のラインを円

の右手に斜線で印す。次に真昼の南中前後の日影のラインを北、つまり手前に印す。

その記す位置が先の半円の延長上になるように次々と印して行きます。有る程度其れが終われば午後はゆっくり遊ん

で夕方の日没時には、日が西に没しますので、またその場に臨んでその角度に沿って円の左側に影のラインを印しま

す。そうして出来た東と西の二点(円との接点)を結べば東西線が確定する。

で夕方の日没時には、日が西に没しますので、またその場に臨んでその角度に沿って円の左側に影のラインを印しま

す。そうして出来た東と西の二点(円との接点)を結べば東西線が確定する。

此処までの作業が冬至ならば約十時間を要します。太陽を神とする国では、「天子南面の理」により、暦も、地図も、文

字も、南天を正面とし、地図は南が上となります。

字も、南天を正面とし、地図は南が上となります。

〇→|→\→/→ ̄→+

★所が星を神とする北天主義の場合は其の逆になります。北天の観測も、南天と同様の作業をするものの、観測位置

は南とは逆の北を正面として行います。但し、其の場合はなるべく北極星に向かって座し、西空の地平線近くに見える

特定の星だけ印し、其れが夜明けに東の空に消える地点までを観測します。

は南とは逆の北を正面として行います。但し、其の場合はなるべく北極星に向かって座し、西空の地平線近くに見える

特定の星だけ印し、其れが夜明けに東の空に消える地点までを観測します。

最後に天体の特定の星の出没地点を円周上の各点に印す事で、先の東西線に対してもう一本の東西線を描く事が出

来ます。それに対して次は垂線を出す必要があり、其れは二本の線が平行である事を確認した上、先の南中ラインか

ら垂線を引きます。

来ます。それに対して次は垂線を出す必要があり、其れは二本の線が平行である事を確認した上、先の南中ラインか

ら垂線を引きます。

このラインが真北と真南を示す。だが真北(マキタ)は地軸主義の子午線とは別であり、北極星とも合致しない。何れに

せよ此処までに略一晩かかる作業(冬至なら夜間は14時間かかる)となります。夏至なら10時間で良いものの、夏は曇

っていて星が見えず、冬は見えるが寒くて長時間ですから日本で正確な観測をするのは無理だったのです。

せよ此処までに略一晩かかる作業(冬至なら夜間は14時間かかる)となります。夏至なら10時間で良いものの、夏は曇

っていて星が見えず、冬は見えるが寒くて長時間ですから日本で正確な観測をするのは無理だったのです。

$

南北線を決定するには東西線に互いに接する二つの円を描き、その交点を結ぶ。此れが言わば真北と真南のライン

であり、厳密には地軸を基にしたいわゆる「子午線」ではない。

●●●●●

●勾玉・・・・・・・勾玉は曲玉とも書く。つまり角度や勾配を計る玉でした。所が考古学では、此れを装身具と解釈して来

た。しかし其れでは誤解である。勾玉は日影の角度や勾配を計る玉だった。それに菅(すが・くだ)玉と言うのも有ります

が、其れは勾玉の間に入れて使ったものです。

例えば12ヶを等分に糸に連結しますと、幾何学計算をしなくても三平方の定理で直角三角形が作れます。其の比率を

3:4:5=12として広げますと、この直角三角形が出来ます。また4ヶづつにして広げれば、正三角形▲になります。

3:4:5=12として広げますと、この直角三角形が出来ます。また4ヶづつにして広げれば、正三角形▲になります。

また、3ヶづつでは方形(真四角)、2ヶづつなら正六角形となり、或いは同心円の輪にすれば、其の円を中心から30度

づつ12等分する形になります。

2.円形を軸とした図形の意味

づつ12等分する形になります。

2.円形を軸とした図形の意味

1.蓮弁・・・・・・・円を八方に等分した形。八方の先祖の形。現実の花にはないので法華(法身)と言う。日本では神代

から「ヤタの原理」として教えた。

から「ヤタの原理」として教えた。

2.菊紋・・・・・・・円を十六方に等分した形。八方の先祖の倍数形。此れも法華(法身)と言う。日本の「菊理」。

3.家紋・・・・・・・家紋の多くは銅鏡の文様のコピーであり、従って古い紋ほど幾何学文様です。天文地文の紋や、八方

のハスや菊理を示し、或いは曼荼羅式の家紋もあります。曼荼羅も元は方位盤でした。

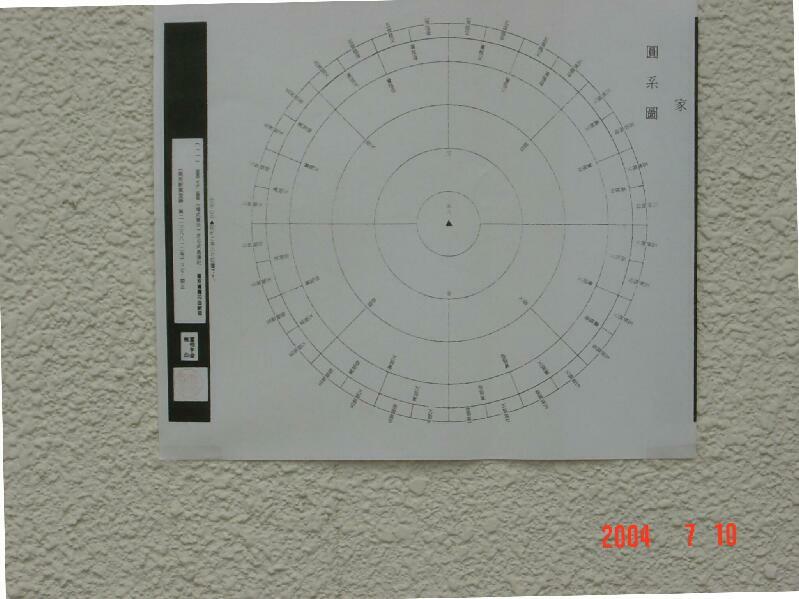

4. 円系図・・・・・・此処へのアクセスが増えているので一部補足して見ます。

◎此れが自分の正体であり、魂の実相だ。人の心は血から生じ、血は地から生じて力となる。血も地も先祖からの賜

物である。先祖は基本的に6世代前で64人あって円環を成す。

物である。先祖は基本的に6世代前で64人あって円環を成す。

彼らが64のDNAの設計図となり、其れによって次に64のDNAが肉体の設計図として次々とコピーする事になります。

でもだからと言ってDNAを解析しても格別何も得られない(生医学と言うビジネスにするだけ)。それより先祖です。

◎図は先ず中心が本人。其の周りに父母、次の環が四方にあり、祖父母の位置である。次の八方は曽祖父母、

次の環が十六方の高祖父母、次は五世祖が三十二人、次は更に六十四方位に六世祖が有る。

次の環が十六方の高祖父母、次は五世祖が三十二人、次は更に六十四方位に六世祖が有る。

このように人の場合は、上と下の歯の数にも16と16で示されていたり、64のDNAの配列として示されています。何れも

先祖が多重に重なって、その人の魂の実相を作り、またその人に固有の設計図となって霊的な平等と安心立命の存

在であると知れば、下記の図が家庭の宝典となる(ヒジリ事典の「円系図」で解説)。

先祖が多重に重なって、その人の魂の実相を作り、またその人に固有の設計図となって霊的な平等と安心立命の存

在であると知れば、下記の図が家庭の宝典となる(ヒジリ事典の「円系図」で解説)。

尚、この円系図の現物(原図)をご希望の方は掲示板かメールで「鬼の会」へご連絡下さい。

次は・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ●○◎□◇■◆△▽▲▼☆

★

★

または

パテント・著作権は本会に属します。 「鬼の会」